华为智驾:谁是下一个敌手?

在众多与华为合作的车企里,上汽算是关注度最高的车企之一。

长时间以来,两者之间的关系“扑朔迷离”,互相“牵手”的节奏也越来越“暧昧”。

去年11月,一则与华为进行合作接触的消息让上汽集团成为了业内热议的焦点。彼时该消息称,与华为的合作项目由上汽集团总裁贾健旭亲自带队,或将开辟华为目前与车企三种合作模式(供应商、HI、智选车)以外的全新模式,不排除上汽集团将战略投资华为子公司引望的可能。

虽然随后上汽集团内部人士对业内媒体称:公司对此暂无回应。但资本市场已然沸腾。

据悉,从202411月12日—2024年11月29日收盘的14个交易日内,上汽集团股价累计上涨超27%,总市值从1600亿元上升至超2035亿元;而且在12日、13日出现了连续涨停的情况。

彼时有分析称:“这从上汽集团上市以来都比较罕见。”

进入2025年2月,业内对推测华为和上汽合作的端倪仍“乐此不疲”。

多家媒体曝出,上汽与华为已敲定合作模式为智选车模式,加之1月13-14日,上汽密集注册了多达十个尚界/上汽尚界商标,“尚界”也有了越来越清晰的模样。

据接近上汽的人士透露,尚界将面向更年轻化市场,预计低于20万元起售,目前已经规划了两款车型。

一直到2月17日,仍有媒体称其从多个信源独家获悉,上汽集团正在和华为合作打造鸿蒙智行第五“界”——尚界。双方合作采用智选车模式,与华为终端签协议,尚界所有车型将进入鸿蒙智行渠道销售。尚界项目上汽方面负责人是上汽乘用车副总经理祝勇。

盖世汽车注意到,截至目前,华为和上汽方面尚未有官方公告发出。

为何业内对华为和上汽的合作如此着迷?除却上汽舍弃“灵魂论”转投华为智驾的反差感因素,华为智能驾驶究竟有什么“魔力”?为何车企拒绝不了?

华为以“联姻策略”搭智驾新基建,这个算盘能打多长远?在中国自动驾驶产业里,是否能出现“拦路虎”,在华为智驾基建版图中插上新的旗帜?

华为想“联姻”?车企想“带货”?

自华为和上汽的合作被解析得几乎成真,不少人翻出了上汽此前在车圈“闻名”的“灵魂论”。

几年前,曾任上汽集团董事长陈虹一句“灵魂必须掌握在自己手中”,曾被视为传统车企对华为等外部供应商和科技公司“技术入侵”的强硬抵抗。

2024年7月,陈虹辞去了上汽集团第八届董事会董事长、董事及董事会战略与ESG可持续发展委员会主任委员、委员职务,此后王晓秋接任上汽集团董事长。

随即,上汽和华为之间的关系变得“暧昧”起来。

实际上,若上汽当真选择华为,并非“放弃灵魂论”可以一言以蔽之。在盖世汽车看来,在当前国内外新能源汽车市场竞争皆火热的境遇下,两者之间的合作,不失为一桩美事。且选择与华为智驾合作的车企,也并非放弃了智驾“独立生存”的能力。

从整个过去的2024年全年销量来看,上汽的成绩称得上可圈可点。

上汽集团此前披露的数据显示,该集团2024年全年累计批发销量达到401.3万辆,终端交付量达到463.9万辆。新能源销量创下新纪录外,上汽集团自主品牌销量也不断走高,同时,海外终端交付量顶住压力稳步增长。

具体来看,2024年全年,上汽自主品牌(包括智己、荣威飞凡、MG、大通、五菱、宝骏等)销量达到240.8万辆,在集团整体销量中的占比达到60%,较2023年提高了5个百分点。新能源车销量达123.4万辆,同比增长9.9%,创下历史新高;其中,以高端定位的新能源品牌智己汽车销售6.6万辆,同比增长71.2%。

在海外市场,上汽终端交付量达108.2万辆,同比增长2.6%;上汽MG通过发力HEV细分市场,在欧洲销量突破24万辆,实现逆势增长。

值得注意的是,销量向好的情况下,上汽的净利润却稍显逊色。

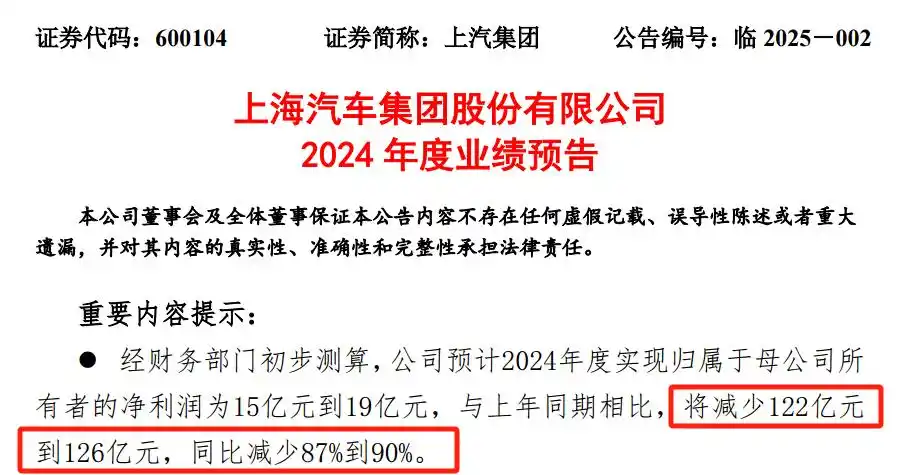

图源:上汽财报截图

1月24日,上汽发布公告,预计2024年实现归属于母公司所有者的净利润为15亿元到19亿元,与上年同期相比,将减少122亿元到126亿元,同比减少87%到90%。

预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-41亿元到-60亿元,与上年同期相比,将减少141亿元到160亿元,同比减少141%到160%。

对比来看,2023年,上汽实现归属于母公司所有者的净利润为141.06亿元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为100.45亿元;每股收益1.226元。

对于业绩变化,上汽在公告中做出解释:在主营业务方面,上汽集团2024年实现整车批发销量401.3万辆,比上年同期减少20.07%。同时,因燃油车市场下滑、价格战持续升级,公司销售收入减少,毛利下降。

再叠加国际上复杂的贸易环境(比如关税等),上汽新的管理层不得不做出新的战略决策以应对越来越严峻的竞争趋势。

2025年,被汽车行业普遍认为是智能化成为主旋律的一年。与往年以“价格战”开年不同,在2025年这一年开端,理想、小鹏和比亚迪,皆在不同维度宣告将加速汽车智能化竞争。

面对此局势,上汽选择与华为合作,无疑是正确的选择。

此外,现如今,在很大程度上来说,华为“甄选”,已经具备带货能力。

问界便是华为系最具典型的“活字招牌”,其销量数据和智能化产品力自不必多加赘述。有了问界这一成功案例,车企都想搭上华为这一顺风车,成为下一个问界。

在一定程度上,华为智驾已经在汽车圈已经形成了“IP效应”,其中比较重要的原因是华为智驾形成了市场教育。

图源:鸿蒙智行

当前华为智驾与车企合作主要有三种模式。

其一为零部件模式:华为在此模式下扮演Tier1/Tier2角色,为车企提供超30种产品,如MDC(自动驾驶计算平台)、激光雷达、鸿蒙车机OS、AR-HUD、多合一动力总成等智能化汽车零部件。

这种模式下华为与车企合作相对较浅,主要是提供标准化的零部件产品,合作对象包括宝马、奥迪、比亚迪等众多车企。

其二为HI模式:HI全称为HUAWEI INSIDE。华为提供计算与通信架构和智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云等5大智能系统,以及激光雷达、AR-HUD等全套的智能化部件,在常规零部件供应模式基础上进一步加深合作,旨在通过华为全栈智能汽车解决方案,赋能车企打造精品智能网联电动汽车。

目前采用HI模式的有广汽(全新汽车品牌)、一汽大众奥迪、北汽极狐、长安阿维塔、东风岚图、江淮瑞风、长安深蓝等。

其三为鸿蒙智行模式(原智选模式):这是HI模式的升级版本,华为全方位深度参与,从产品定义、整车设计、产品供应,到宣传发布、上市销售等各个环节都有华为的身影。核心产品有问界、智界、享界、尊界四大品牌。

在鸿蒙智行模式中,华为除作为解决方案供应商外,还承担销售网络、营销策略、IPD咨询、供应链管理及资源池、产品经理等五大职能,利用自身的线下销售渠道和线上商城为车型引流,并积极拓展专属门店,在品牌授权、新品发布等营销方面助力合作伙伴,还在供应链管理等方面为车企提供支持与帮助。

在上述三大合作模式下,各个车企皆享受到了来自华为智驾的力量加持。且纵观与华为建立合作关系的车企阵营,已经覆盖了外资头部车企、传统车企的新能源品牌、自主车企、国资车企等各个维度,全方位搭建起了华为智驾新基建版图。

那么,华为智驾“带货”能力的背后,有这家公司的怎样的“先见之明”?

为何中国只有一个“华为”?

在新能源电动汽车产业刚刚展现出勃勃生机的开始,人们谈论起“华为和汽车”,还是那句“华为不造车”的戏谑。

然而时至今日,华为已然成为汽车不可或缺的优质伙伴。

现下看来,汽车产业无疑接过了早期互联网产业的增长交接棒,成为新的经济增长动能。在国内新能源汽车产业初具规模之时,慢慢失去往日光彩的互联网科技巨头们积极向汽车产业靠拢。

他们都想做汽车产业的生意,甚至是成为汽车产业中的一员。

2014年,阿里开启了互联网汽车操作系统的研发工作,同年阿里与上汽达成“互联网汽车”战略合作;2015年3月,阿里与上汽集团合作,合资设立10亿元互联网汽车基金;2015年4月,阿里巴巴对外宣称整合旗下汽车相关业务,成立汽车事业部,向车主提供“看、选、买、用、卖”的全产业链汽车电商O2O一站式服务;2020年12月,注册资本为100亿元的智己汽车正式成立,其中上汽集团出资54亿元,持有54%的股权,张江高科与阿里巴巴各出资18亿元,分别持有18%股权。

2021年初,百度正式宣布将以整车制造商的身份进军汽车行业,与浙江吉利控股集团组建智能电动汽车公司,百度将人工智能、Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等核心技术全面赋能汽车公司。

2021年4月,哪吒汽车宣布启动D轮融资,融资额约30亿元,此轮融资由360战略领投,在完成全部投资后,360有望成为哪吒汽车的第二大股东。2021年5月,360公司正式召开360集团智能汽车战略媒体沟通会,360创始人周鸿祎与哪吒汽车CEO张勇一起,打出“为人民造车”的口号,宣布360正式进军汽车行业。

相对于百度、阿里和360的高调入局,华为显得谨慎很多,并且一再强调“不造车”。

事实上,从资金和技术实力来看,在互联网产业红利时期赚得“盆满钵满”的互联网巨头们确实有实力在新兴汽车产业分一杯羹。他们要钱有钱,要技术也有早期积累(云计算、大数据和人工智能等方面入局较早),要更高水平的技术他们也有资本用钱“砸”出来。

然而,随着时间的推移,再看这些互联网科技巨头们,似乎在智能驾驶解决方案这一领域,被迫为华为让了路。且真正在汽车产业中实现商业化落地并赚到钱的,也似乎只有华为。

现如今,包括互联网科技巨头们,甚至就连不少车企都不得不承认的事实是:华为确实不造车,但是它比车企更懂如何造好车。好车的定义有多种维度,作为专攻智能驾驶领域的华为而言,它更清楚如何做更好的智能汽车。

华为智驾,或许不具备先发优势,但不少“先见之明”。

图源:鸿蒙智行

在盖世汽车看来,华为在智能驾驶领域的最大优势之一是其全栈技术能力。与百度、阿里等互联网公司不同,华为不仅拥有强大的软件和算法能力,还在硬件和芯片领域有着深厚的积累。华为的智能驾驶解决方案涵盖了从芯片、操作系统、云计算到AI算法的全链条技术,形成了一个完整的生态系统。

在芯片自主研发方面,华为旗下的海思半导体在芯片设计领域具有强大的实力,尤其是在车规级芯片的研发上,华为已经推出了多款高性能的自动驾驶芯片,如昇腾系列AI芯片。这些芯片不仅能够满足自动驾驶对算力的高要求,还能够与华为的软件系统深度集成,提供更高的效率和稳定性。

在操作系统方面,华为的鸿蒙操作系统(HarmonyOS)不仅应用于智能手机和物联网设备,还被广泛应用于智能汽车领域。鸿蒙OS的分布式架构能够实现车机与其他智能设备的无缝连接,为智能驾驶提供了强大的底层支持。

在云计算与AI算法方面,华为云在云计算领域积累了丰富的经验,能够为智能驾驶提供强大的数据存储和计算能力。同时,华为在AI算法上的持续投入,使得其自动驾驶系统在感知、决策和控制等方面表现出色。

相比之下,百度虽然在自动驾驶领域投入较早,但其技术主要集中在软件和算法上,缺乏硬件和芯片的自主研发能力,导致其整体解决方案不够完整。阿里虽然在云计算和大数据方面有着显著优势,但在自动驾驶的核心技术如传感器融合、决策控制等方面积累不足,未能形成完整的解决方案。

在盖世汽车看来,华为做汽车智能驾驶的打法与其做手机消费电子产业有异曲同工之妙。有业内分析人士表示:“华为在手机领域从硬件到操作系统,投入万人团队,从低打到顶。华为的研发投入,人员、资金、跨领域的能力都远胜多数企业,这是为什么华为可以做智驾新基建的原因。”

其次,在智能驾驶系统中,感知层和决策层是核心技术环节,直接决定了系统的性能和可靠性。华为在这两个层面都展现出了显著的差异化竞争力。

在感知层,华为的智能驾驶系统采用了多传感器融合技术,能够通过激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多种传感器的协同工作,实现对周围环境的精准感知。华为在传感器融合算法上的创新,使得其系统在复杂路况下依然能够保持高精度的感知能力。

在决策层,华为的决策控制系统基于强大的AI算法和深度学习模型,能够在毫秒级时间内做出准确的驾驶决策。无论是高速巡航、城市导航还是自动泊车,华为的系统都能够应对自如。

相比之下,阿里的自动驾驶方案虽然在云计算和大数据方面有着显著优势,但在感知层和决策层的核心技术积累上相对不足。比如,阿里缺乏自主研发的传感器硬件,如激光雷达和毫米波雷达等。但华为在硬件领域能够自主设计并生产高性能的传感器,这使得华为的感知系统在性能和成本上都具有优势。阿里则主要依赖外部供应商,这在一定程度上限制了其感知系统的优化和定制化能力。

据悉,2019年10月,华为轮值董事长徐直军表示华为要造激光雷达、毫米波雷达等智能汽车核心传感器。2020年12月,华为发布车规级高性能激光雷达产品——96线中长距激光雷达;2022年3月,华为发布了首款毫米波AI超感传感器。

图源:鸿蒙智行

再次,华为智能驾驶解决方案具备“无图智驾”技术。

要知道,传统的自动驾驶系统高度依赖高精地图,而高精地图的覆盖范围有限,且更新速度较慢,这在一定程度上限制了自动驾驶的应用场景。华为通过其AI算法和传感器融合技术,实现了“无图智驾”,即不依赖高精地图,仅凭车辆的传感器和实时数据处理能力,就能够实现自动驾驶。

这一技术的突破,使得华为的智能驾驶系统能够在更多场景下应用,真正实现了“有路就能开”。

相比之下,百度的自动驾驶系统仍然高度依赖百度地图,这在一定程度上限制了其应用范围。百度虽然推出了国内唯一、世界唯二的纯视觉高阶智能驾驶产品,具备城市、高速以及智能泊车全场景的点到点领航辅助驾驶功能,但在通信技术与硬件集成方面,相较于华为稍显薄弱。百度Apollo智能汽车解决方案在传感器的多元化布局和融合应用上,没有华为那么全面,导致在某些复杂环境下的感知能力受限。

无图智驾更重要的现实意义是什么呢?

盖世汽车认为,当新能源电动汽车逐步走向下沉市场,若县镇等较为偏远的地区能够轻松运用无图智驾,那么这对新能源汽车“下乡”以扩大市场范围将有极大益处。

最后,华为的智能驾驶解决方案不仅在技术上领先,还在产品落地方面表现出色。

正如前文所述,当前华为已经与多家车企达成合作,其智能驾驶系统已经在多款量产车型上得到应用。随着越来越多的车辆搭载华为的系统,华为能够积累大量的真实道路数据,这些数据反过来又能够用于优化和迭代其自动驾驶算法,形成良性循环。

对比来看,百度的自动驾驶方案虽然在技术上也有一定的优势,但由于上车量较少,导致其车端数据积累不足,难以形成数据闭环。这也是为什么有预言认为,百度未来可能会成为诸如毫末智行等自动驾驶企业的数据供应商,而非直接与车企竞争。

谁可能在华为智驾版图上“插旗”?

当众多车企出奇一致地选择华为智驾,是否意味着华为在智驾领域并无“敌手”?当华为智驾基建版图形成规模,是否意味着车企将失去智能驾驶自力更生的能力?

实际上,早前在上汽提出“灵魂论”之时,不少车企能够感受到共鸣。

有了芯片和动力电池等核心供应环节桎梏的“前车之鉴”,车企们自然不想在汽车智能化时代“重蹈覆辙”。

一直以来,车企都在竭力追求的便是,掌握汽车产业核心供应环节的自主权,不愿沦为只会造车的“躯壳”。

更甚者,盖世汽车注意到,业内已有不少声音表示:华为或将成为汽车产业智能化时代的“宁德时代”。

这些理论,车企比旁观者更懂。

只是有时局势推着人向前走,难以在你追我赶中做出面面俱到的战略决策。

纵观当前国内所有车企,在创立之初便扎根技术研发的企业屈指可数,小鹏算是其中最为显眼的一个。

在小鹏付出大量财力、人力、物力和精力搞自动驾驶之时,曾被最为嘈杂的声音诟病为“臭搞技术的”。

这么多年,小鹏整车销量时而走在“落后”友商的队伍里。但在2023年,固执的小鹏还是选择将技术研发坚持到底,负责小鹏自动驾驶研发的李力耘倔强地穿上了印有“臭搞技术的”的T恤。

现如今,当电动化“卷”到一定程度,不少车企面临智能化浪潮时的境遇是:“钱到用时方恨少,智驾上车才发现来不及。”

各车企在尤其卷智驾的2025年,想要用上自家产品,自力更生从头搞技术研发是不太现实的。

那么,事已至此,先卖车吧。

也就是说,当前车企选择与华为智驾合作,多少有些“不得不”的意味。

但这并非意味着华为可以在智驾领域“一劳永逸”。

事实并非如此。

图源:鸿蒙智行

已然实现芯片与动力电池自研的比亚迪,自然不会放弃智驾自研。2月10日,比亚迪宣布其全系车型搭载“天神之眼”高阶智驾,正式拉开了全民智驾时代的序幕。

无独有偶,小鹏在智能驾驶领域也必然“榜上有名”。

在智能驾驶系统方面,2022年,小鹏汽车XNGP智能辅助驾驶系统首次引入BEV+Transformer架构。2024年1月,其城市智驾能力覆盖243城。该系统可在小鹏G6、P7i、G9等车型的Max版本上使用。

在智能驾驶算法及模型方面,小鹏汽车的AI天玑系统,是行业首个将AI技术全面应用于智能座舱与智能驾驶的操作系统;小鹏汽车还曾推出三网合一深度视觉感知神经网络Xnet、规控大模型Xplanner、XBrain大语言模型。

另外,小鹏图灵芯片和蔚来的神玑NX9031芯片皆已实现流片。

值得注意的是,在2024理想AI Talk中,理想汽车CEO李想明确表示理想不是汽车企业,而是人工智能企业,并将公司的愿景设定为“2030年,成为全球领先的人工智能企业”。

据悉,早在2022年9月,理想内部就已将AI确立为战略核心,并在2023年年初对外公布,将人工智能提升到公司战略高度,且一年超过100亿的研发投入中,有接近一半投在了人工智能方面。

还有华为不可忽略的同为手机消费电子产业出身的小米。

现下看来,小米汽车一经推出便在消费市场轻松占据一定的市场空间。在下半场智能化角逐中,长期专研技术的小米,也亲自下场自研智能驾驶。

盖世汽车了解到,小米汽车采用了全面自研的底层算法,并对AD三件套(BEV、Transformer、OCC占用网络)进行了全面自研,融入了大模型技术,以提升智能驾驶的性能。

据悉,在全栈自研智能驾驶技术方面,小米汽车投入大量资源建立了拥有3000名AI工程师的AI实验室,全面自研底层算法。

作为汽车产业新入局者,小米汽车已经拥有自适应变焦BEV技术、道路大模型、超分辨率占用网络技术、端到端感知决策大模型等等。

且当前业内有分析称,小米的智能驾驶系统将与其手机、智能家居等产品深度集成,形成更高层次的车家互联生态链。

面对众多蓄势待发的汽车行业伙伴,华为智驾紧张吗?

或许并不尽然。

只能说,智驾这块蛋糕,足够分。百花齐放,互促胡进,才是一个行业良性竞争的向好态势。

网友评论